A Pina Tedesco, mia moglie, con amore e riconoscenza

Chi ha visitato il sito “Il Paladino.org” e specificatamente la rubrica News curata da Carmelo Coco, avrà avuto modo di leggere il racconto di “Un bimbo all’opera dei pupi”.

Racconto non immaginario ma reale che narra di un bambino che per la prima volta, a tre anni, vide l’esaltante mondo dei pupi e ne rimase folgorato.

Ebbene, quella può considerarsi una tappa fondamentale per ciò che diventerà, in seguito, il mio interesse verso questa forma d’arte popolare. Altre tappe vi furono negli anni a venire che consolidarono le mie acquisizioni riguardo la “materia puparesca”.

Ma la più importante l’attribuisco a mia moglie, Pina Tedesco ... Ebbi da lei in regalo un pupo un “Orlando”, costruito dal puparo Salvatore Faro. Pur non condividendo molto l’interesse per un mondo a lei lontano, con quel dono ella volle esprimere tutta la sua amorevole comprensione verso colui che si sarebbe poi proiettato con entusiasmo nel teatro dell’Opera dei pupi.

Quel pupo segnò l’arrivo di una serie di altri pupi che portarono alla nascita dell’Associazione Opera dei pupi “Il Paladino”, diretta proprio da mia moglie Pina Tedesco.

Lei, divenne “lo spirito guida” della compagnia, curandone sia gli aspetti organizzativi sia quelli economici.

Ma tali mansioni non le impedirono di affrontarne altre: ad esempio, imbastire nuovi vestiari per i pupi che sempre più grandi andavo costruendo.

Lei stessa ideava gli abiti, li cuciva e li rendeva più belli e appariscenti.

Una sera, in occasione di uno spettacolo, venne a mancare la voce femminile. La piazza era gremita di gente ... Cosa fare? Pregai mia moglie, allora, di tirarci fuori da quell’impiccio.

Fu lei, quella sera, a dare la voce, per la prima volta, ad Angelica, Doralice, Isabella, Bradamante. Da quel momento divenne l’indiscussa voce femminile della compagnia “Il Paladino”.

Ancora oggi restano indimenticabili le sue interpretazioni, come quella di Maria nella Natività la cui voce dolce e commovente risuona tuttora nelle orecchie di tanti spettatori che con rimpianto la ricordano. Anche gli articoli dei giornali sulla sua prematura morte titolarono “Scompare la voce più suadente ed intensa dell’Opera dei pupi”.

Ma la sua proficua, seppur breve vita artistica, ha lasciato profondi insegnamenti sia sul piano umano sia in campo artistico.

Lei è là, sempre viva ogni qualvolta si alza la tela del teatro, pronta per amore del suo uomo, a condividerne le emozioni e forse, suo malgrado, ad accontentarlo nelle sue passioni.

Grazie, Pina.

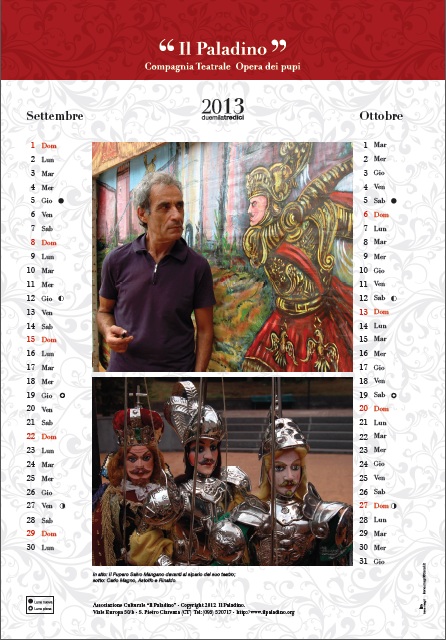

Salvo Mangano

|

|

PAGINA 1

|

|

|

PAGINA 2

|

07 dicembre 2012. Si è svolta presso l’Associazione culturale “Re di Coppe” (via Galilei, 74 Canicattì – CL) una serata dal titolo “Muffulettata” organizzata dal Rotary International (distretto 2110-Sicilia e Malta club di Canicattì).

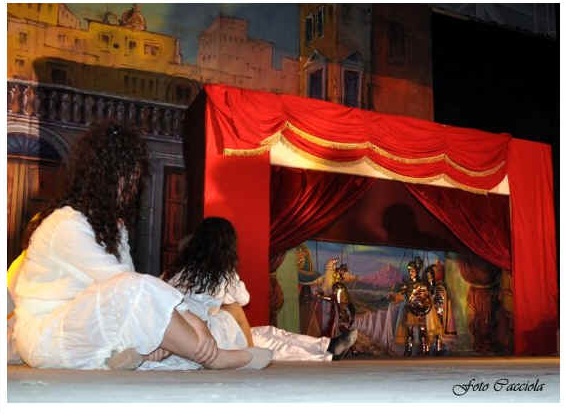

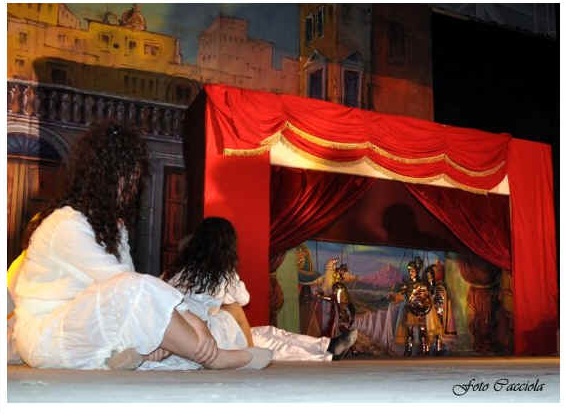

Durante la serata la Compagnia Teatrale Opera dei Pupi “Il Paladino” ha proposto uno spettacolo dei pupi con alcune scene da “Angelica a Parigi”.

Manianti: Santo Saia, Carmelo Viola.

Parraturi: Nuccio e Salvo Mangano.

Voce femminile: Angela Aiello.

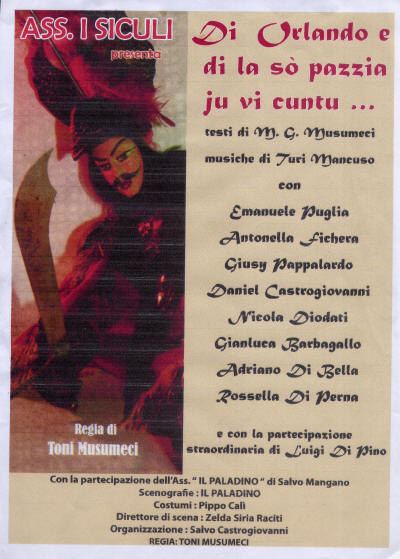

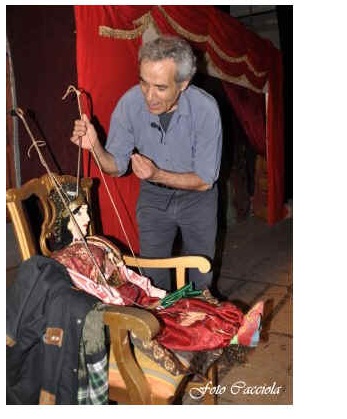

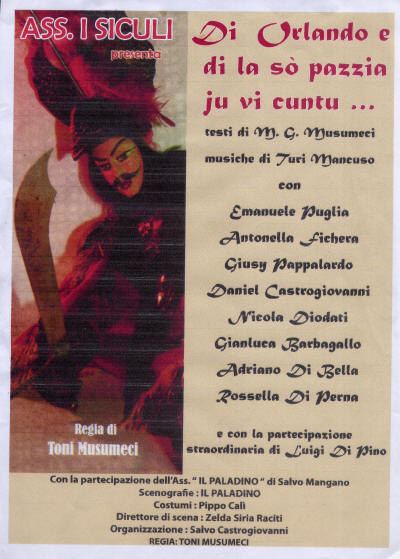

Ecco due belle locandine relative a due recenti spettacoli:

|

|

PAGINA 3

|

|

La coscienza di Orlando

(Spettacolo postmoderno con i pupi siciliani)

Vi proponiamo il testo del prologo e il finale di un nuovo spettacolo di Salvo Mangano, ancora non andato in scena.

Prologo

Il pupo è stato ed è un

mezzo di comunicazione straordinario con cui si stabilisce un

contatto tra spettatore e attore in maniera mediatica.

La possibilità espressiva

dà modo di spaziare nella facoltà del “gestore” su molteplici

dimensioni esistenziali: dall’affabulazione alla realtà di ogni

giorno. Senza, però, intaccare i canoni per cui è stato destinato

agli albori della sua nascita. Per questo, non togliendo nulla al

suo “Status”, il pupo Orlando snatura il ruolo di paladino di

Francia per scendere sul campo della vita reale e misurare la

coscienza dell’uomo nel suo iter quotidiano.

Primo schema

Teatrino con sipario

aperto e una luce che riflette sulla scena ove stanno alcuni pupi:

Orlando, Rinaldo e qualche altro.

Il puparo visiona e

compone i personaggi interloquendo con loro assieme ad un aiutante.

Il Puparo: ... Pocu

pubblicu! Poca robba! ... Com’è ca a genti non viene più ’o tiatru

... e tu, Rinaldo e macari vuatri non aviti chiù la forza di fare “chiamu”

cu lu vostri ‘mprisi ... i tempi non su chiù chiddi di na vota! ...

Ma mittitivi ne’ panni d’un poviru puparu ca casca nell’equivucu

chiddu di rumpiri ’n sintimentu ppì strummintari nuove alchimie

onde attirare gente all’Opera ... E tu Rinaldo ... ti ricordi comu

truttavi cu mia sutta ‘a me parola? ... Ti faveca iri di ccà e di

ddà e tu ubbidienti ristavi all’ordini ... sempri scanzunatu,

ribelli e fimminaru ...Ma ‘na vota scappasti ... mi ricordu ... sì!

e m’amprissiunai ... picchì ppà prima vota ti visti ca mi sfidavi

ccù l’occhi ... pari ca mi vulevi diri ca di mia non avevi chiù

bisognu ... di mia ca ti ho datu la vita: Spiritu di libertà di c’ù

si vidi ‘ncatinatu e si ribella ... mah! ... mi passi daveru ca ‘na

cosa di chista puteva succediri ... ma fu lampu ... dopu turnasti

“pupu di manovra” ... tardu si fici ... ora s’accumencia.

|

Finale

Orlando: ... Quant’è

veru Ddiu ... jù pinsava ca era pazzu quannu era all’opira de’ pupi

ma dopu chiddu c’aju vistu i pazzi sunu autri e di catina ...

Chissa chi è civiltà? ... china di cattabullati, di machini, di

palazzi? ... unni i strati sunu chini di fumeri e l’aria ca s’arrispira

è trubbula e ‘ntussicata? ... Unni lu mari è niuru di catrami e la

genti è schiava de’ suvrani ... unni la libertà è ‘na chimera e

tutti si crirunu sutta ‘na bannera ... bannera ca potta tassi e ‘ngrassa

i ricchi mentri i puvireddi suì sempri chiù sicchi ... E la

Giustizia? ... ‘Na vilanza spara cà batti sempri di ‘nlatu e qusi

mai è para ... e lu piattu di l’intrallazzeri acchiana sempri

all’aria ‘mpunimeti ... e jù avissi a viviri cà? ... propriu ccà?

... nà stù munnu fausu e brutali? ... ma megghiu cù l’armali! No!

no! cà quali! ... mi ni tonnu di unni vinni ... macari m’accollu

Angelica, mi ni tonnu all’opira ‘e pupi ... almenu ddà c’è chiù

serietà ... chiù lealtà ... chiù sincerità ... e poi fazzu

addivettiri i picciriddi ca crisciunu

chiù sani e sunu il

futuro del nostro domani. Ti salutu munnu civili e le

guerri ... chiddi falli fari ‘e pupi ... cà non fannu mali e sunu

senza pruvuli e dannusi ...

Orlando se ne va ma

dopo aver espresso le proprie considerazioni di amara delusione sul

“mondo civile” vuole lasciare un messaggio di speranza ... di

rinnovamento delle coscienze ... affinché uomini di buona volontà

possano mettere in pratica questi insegnamenti per cambiare

l’attuale stato delle cose.

Tali speranze sono

attuabili se si pensa da “Umanisti”. Se si condividono i problemi e

si risolvono insieme, ognuno con le proprie capacità, nel rispetto

dei ruoli e nella considerazione dei più deboli. Senza ipocrisie di

interessi personali. Uno spirito di collaborazione che porti una

entità civile allo sviluppo sano e produttivo. Il mondo si avvia

verso la globalizzazione, dove i confini sono barriere immaginarie

... dove si può vivere, se si vuole, nella Pace e nella Giustizia.

|

|

PAGINA 4

|

| Biblioteca

Regionale “Giambattista Caruso” Piazza Università, 2 Catania

Giorno 24 Maggio 2012 presso i locali della Biblioteca Regionale “Giambattista Caruso” è stato rappresentato lo

spettacolo

"Angelica a Parigi" a cui è seguito un dibattito sull’Opra dei Pupi. Ecco un breve resoconto.

|

|

PAGINA 5

|

Salvatore Mangano, Nuccio Mangano e Santo Saia ospiti di Manlio Grimaldi a

Sesta Ora

|

Giorno 2 maggio 2012 una rappresentanza

della Compagnia

“Il Paladino” è stata invitata nella trasmissione Sesta Ora

condotta da Manlio Grimaldi.

L’articolo completo lo trovate su :

www.sportenjoyproject.com/web/?p=6505

Ecco alcune foto della bella serata.

|

|

|

PAGINA 6

|

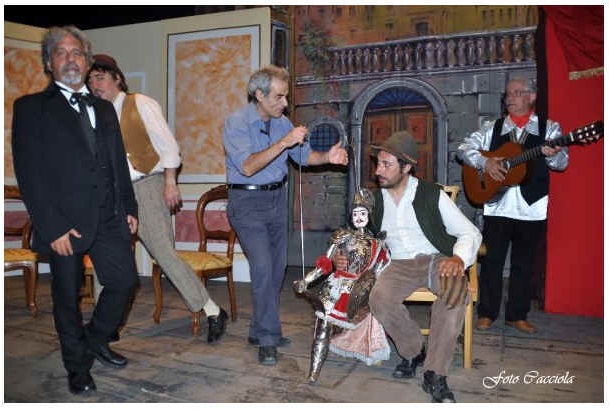

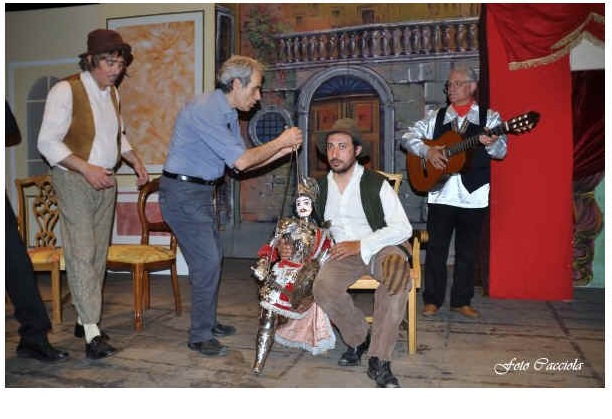

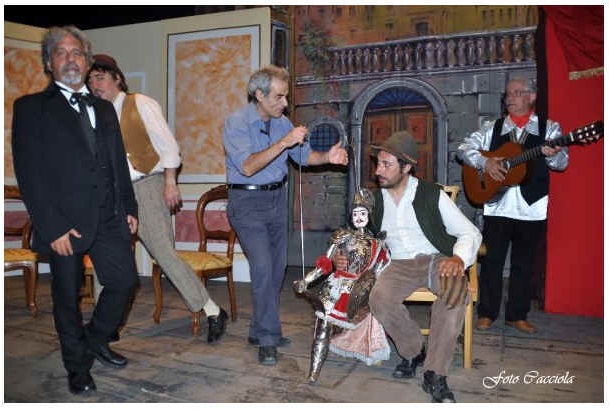

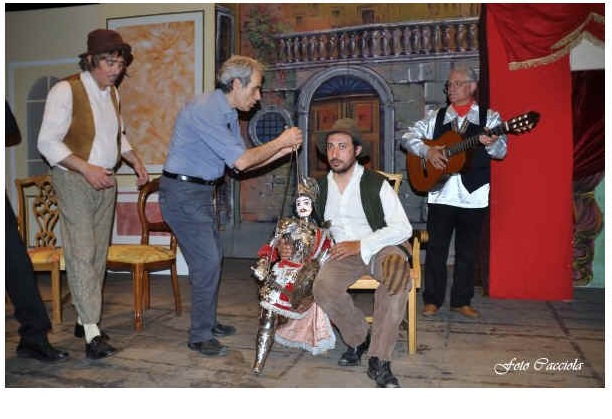

24/25/26 Febbraio 2012 - Due

bellissimi spettacoli al Teatro Insanguine |

Stasera voglio parlare di “Centona” di Nino Martoglio.

Una bellissima rappresentazione proposta presso il Teatro Insanguine di Catania,

con la recitazione di celebri sonetti di Nino Martoglio. Il famoso componimento

"Cummattimento di Orlandu e Rinardu" è stato brillantemente recitato dai

Fratelli Salvo e Nuccio Mangano.

Alcune foto dello spettacolo.

|

L’altro spettacolo “Chitarre e Mandolini fra Carlo e

i

Paladini” lo potete visionare al canale Youtube.com/user/saretto45CT.

|

|

PAGINA 7

|

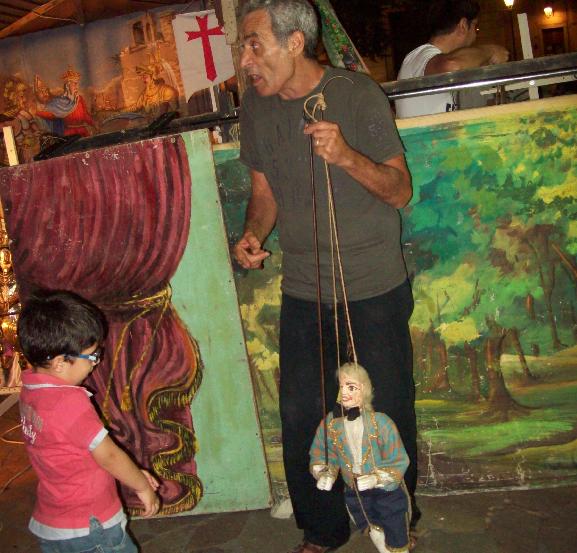

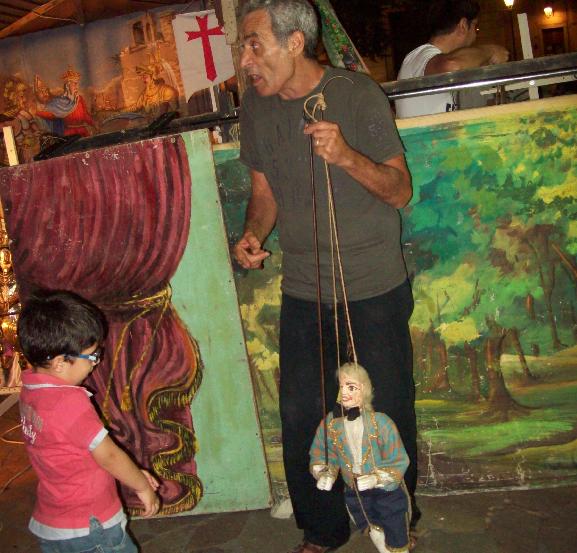

Il 21 agosto 2011 al caseggiato “Mannino” di San Pietro Clarenza e

il 3 settembre al Parco Comunale di Nicolosi

è stato rappresentato lo spettacolo

"Peppinninu alla corte di Carlo Magno".

Peppinninu (o il “Famiglio”) è una maschera catanese, un personaggio molto caro ai pupari: rappresenta la saggezza, la scaltrezza e la sagacia popolare.

E’ lui stesso che si presenta al pubblico come

intelligenti, spertu, onestu e mortu di fami.

E’ scudiero sia di Orlando che di Rinaldo.

Lo spettacolo, molto divertente, ha avuto un lusinghiero successo e una buona affluenza di pubblico.

Nei giorni 07/13/14/20 agosto 2011 a Nicolosi, nel corso della manifestazione “Mostra della pietra lavica”,

si è svolta la consueta mostra dei pupi siciliani con animazione.

Una scena dello spettacolo

L’interesse e l’incanto dei bimbi

che hanno “accerchiato” il palco

Alcuni pupi in mostra

|

Alcuni pupi in mostra

Salvo Mangano e Peppinninu incantano

i piccoli spettatori

‘U puparu fa moviri i pupi e li fa cumbattiri

ne’ verri senza fini.

Fa parrari e fa muriri, ammenta storii de’ paladini e saracini.

Ci duna l’anima a sti pupi

e iddi addiventunu vivi ‘ntà l’occhi spalancati di tutti i cristiani,

nichi e granni,

c’ascutunu sti storii fantastichi.

Ci duna l’anima a sti pupi,

l’anima ra so’ terra,

l’anima ra Sicilia.

(Rosa Maria Coco)

|

|

PAGINA 8

|

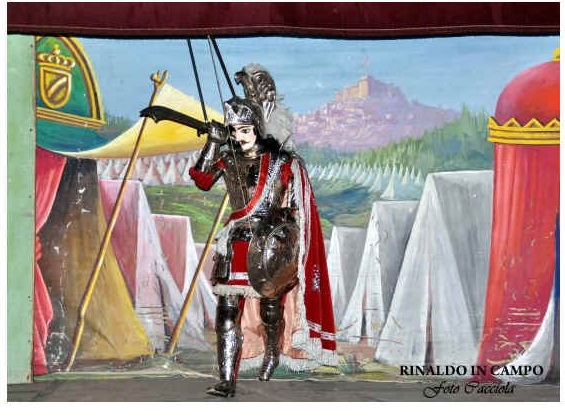

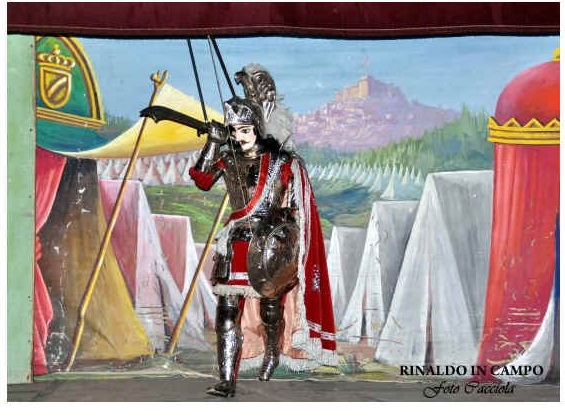

RINALDO IN CAMPO

L’opera dei pupi non è stata solo una forma di spettacolo popolare da contrapporre a quella classica-borghese della commedia dell’arte, ma un teatro scelto dal popolo per rappresentare la sua vita in tutti i suoi variegati aspetti.

Nel 1860, la Sicilia viveva momenti di esaltante fermento. Si avvertiva il sapore della libertà tanto agognata per tanti anni repressa dal tallone borbonico.

Il teatrino dei pupi, a quell’epoca, parlava attraverso i suoi personaggi anche di fervori risorgimentali: Rinaldo, il secondo paladino di Carlo Magno, incitava il popolo alla sommossa contro il tiranno al grido di Sicilia libera.

L’allegoria con Orlando, che rappresentava Garibaldi, il liberatore, era evidentissima.

Quei valori di libertà, dignità, onestà, altamente espressi nell’opera dei pupi, furono la chiave del suo straordinario successo.

Orlando:

Io ti libererò di tirannia,

Terra gemella della Francia mia,

e affronterò i borboni a ferro caldo ...

Salvo Mangano

|

UN BIMBO ALL’OPERA DEI PUPI

di Salvo Mangano

C’era ‘na vota ... accussì, accumenciunu i “fravuli” ...

Ma chissa ca vi cuntu è storia vera ...

di ‘mpicciriddu ca visti i pupi ppa prima vota e si ‘ninnamurau ...

Turidduzzu si chiamava

e nasciu na ‘mpaisi ri mari. Vuleva stari sempri ‘ntà spiaggia a curriri e jucari, assicutannu i “mulitteddi”, (pesciolini) ca trasevunu intra i puzzetti d’acqua ca l’unna cu la so’ spinta criava. Iddu vuleva cu la manuzza pigghiari ddi pisciteddi ma chisti scappavunu di ccà e ri ddà, chi panziteddi di culuri argentu ca parevunu faiddi e si ni turnavunu a mari.

Allura chianceva

nun putennuli affirrari. Ma so’ frati chiu’ granni, ppi farlu cuntentu, ‘na vota, ci ni pigghiau uno e ‘u misi intra ‘na brunia

(vasetto di vetro) china d’acqua di mari.

Turidduzzu accussì u taliava, manciava, e stava chetu.

Ma ‘n jornu, mentri turnava a casa, ca manu a so’ frati, visti ca vicinu unni stava c’era tanta genti ca taliava curiusa.

- E chi fu? ...

Chi successi? ...

‘Na disgrazia?

No! Ca quali: ... tri cristiani, supra ‘ncaramattu (un grosso carretto con cassone piatto e largo) scaricavunu robba e a trasevunu intra ‘mmalazzeni (ampio caseggiato rustico e fatiscente).

Vosuru taliari macari iddi e quannu arrivaru unn’era ddà fudda, arristanu cca ucca aperta.

Vittiru abbiati supra ‘u cassuni do’ carrettu, tanti fivuri ca’ parevunu fantocci!

’Na lampa s’addumau ‘ntò pettu de du’ fratuzzi.

Eranu cchiu’ di cinquanta pezzi! Chiddi ‘i pigghiavunu e ‘i mitteunu a dditta, e quannu ‘i suseunu, pareva ca ddi pupazzi taliaunu ppi daveru, ccu’ l’occhi apetti e ddi granni baffi.

Turidduzzu si scantau e si misi strittu strittu a so’ frati e virennu ca iddu si misi a ridiri si fici curaggiu e ‘a cosa c’iaccuminciau a piaciri macari a iddu.

Si vistiru passari tutti, unu ppi unu: beddi, jauti, ccu’ l’armaturi chini di

puntiddi a cocciu di ciciru, ca pareunu rattaroli (grattugie) ... i robbi di tanti culuri “russi, bianchi, azzurri, gialli, aranciuni”; ... chi pinnacchi ca ci scinneunu supra ‘i spaddi e i manteddi tipu “moschettieri”.

’U nicu, Turiduzzu, non si nni vuleva iri cchiù ... si misi ‘n prima fila e stralunatu taliava ddi cavaleri di lignu e lanna (latta) ... ccu l’elmu e ‘u scudu tunnu taluni ... cchi’ turbanti e ‘a menzaluna autri. Certuni erunu assai larii: cchi’ giacchettuni e ‘na mazza ‘nte manu ... Cavaddi; animali di pezza culurati;

sirpenti-grossi lucertuluni virdi; angileddi e diavuluni ccu’ l’occhi russi e ‘i conna tisi.

- ... Ma su beddi! ... beddi! ... ma cchi si fa ccu chisti? - ci rissi Turidduzzu a so’ frati.

- ‘U tiatru, no! ... fannu ‘a cummedia ccu sti pupi ... L’opira, vah! ... capisti?

- L’opira ... e cchi è l’opira ... dimmillu ... cchi è ... cchi è?

- Senti, senti Turidduzzu, nun tu sacciu diri ma si tu fai ‘u bravu, stasira cciu’ dicu a mamma e o’ papà e ti cci portu, tantu è propriu vicinu ‘a nostra casa.

E fu accussì ca per la prima volta Turidduzzu a tri anni visti l’opira dei pupi.

Ciu’ purtò so’ frati, ‘u ranni, c’aveva ott’anni e si chiamava Nuccettu.

S’assittaru ‘ntà ‘nvanchiteddu vicinu o’ muru e aspittanu ca ‘u “tiluni” si isava. ‘U tiluni era ‘ntuvagghiuni (una grande tovaglia) di tila, unni c’era stampatu ‘njardinu, chinu di arbuli e ciuri e ‘na muntagna luntanu ca fumava.

Turidduzzu era ‘mpazienti, nun si capacitava chi cosa puteva succediri ‘na vota ca si isava dda “tila”. Nun stava fermu, tantè ca so’ frati, ppi rabbunarlu, c’iaccattau ‘ncoppu (cono) di calia (ceci abbrustoliti) e simenza (semi di zucca essiccati) e accussì spizzicannu spizzicannu s’acchitau ‘npocu. Ma po’ scattò all’impiedi quannu ‘ntisi sunari ‘ntamburu.

Ca semu ...

Chistu era ‘u signali ca stava ‘ncuminciannu l’opira.

Dda “tila” si isau e si visti comu ‘ngranni quadratu addisignatu; unni si videunu tanti culonni e ‘ntò menzu ‘mbaldacchinu russu, cu ‘na seggia e ‘ntappitu ca scinneva dè scali. ‘Na luci fioca ci dava certi riflessi mistiriusi.

’U picciriddu aspittava e quannu accumpariu unu cu ‘na varva grigia, ‘mantellu longu, e ‘na curuna ‘ntà testa si scantau ... eppi ‘nsussultu e s’affirrau ‘a manu di so’ frati; ma nun appi ‘u tempu d’arricupigghiarisi ca ni trasenu nautri cincu: tutti beni armati e ccu ogni passu ca ficiunu ‘ntrunari ‘u malazzeni.

- Cu su’ chisti? - Nuccettu addumannau a ‘nvicchiareddu ca canusceva ‘a “storia” ppi filu e ppi segnu.

E chiddu ci spiegau ca chiddu ca curuna era Carlomagno e l’autri erunu i paladini di Francia: Orlando, Rinaldo, Oliviero, Agolaccio.

Fu ‘na serata meravigliosa! China di surprisi!

Ma ‘a cosa cchiù bella fu quannu ‘n cavaleri ca si chiamava Rinaldo, tuttu vistutu di virdi, chi baffetti e ‘u pizzettu biondi, ammazzau ‘narmali grossu comu ‘ndragu ca si manciava i contadini e jttava focu; Rinaldo c’infilau ‘a spata ‘ntà ucca e chiddu, rantuliannu, mossi! ...

- “Evviva, evviva Rinardu”, - gridaru allura tutta dda genti ca ‘u paladinu aveva sarvatu.

Turidduzzu pareva ‘manicu ‘i scupa ... rittu, nun si muveva, cchi manuzzi stritti, furriava sulu l’occhi, ristannu pircantatu di tutti ddi prudiggi ca videva. Ma all’improvvisu s’astutau ‘na luci e trasiu ‘ntà ‘na penombra unu, c’un mantellu niuru

e

‘na bacchetta ‘ntè manu; autru non era, ca il grande mago Magagiggi; ca scongiurannu l’arti magica fici calari ddi l’aria ‘ndiavulu tuttu russu, chi conna e l’ali virdi.

Turidduzzu non potti risistiri a ddù “dduma e stuta” (accendi e spegni) ddi luci, rumuri di catini, lampi e trona (tuoni) e s’ammucciau ‘ncoddu di so’ frati e a ogni parola tunanti ca sinteva, si stringeva cchiù fittu ntè so’ razza ...

- Babbu, è ppi finta, - ci riceva Nucciddu. - Chi è, mi scantu jù?

Ma sulu quannu ddu diavulu si nni ju, ‘u picciriddu si rassirinau ‘npocu.

Ppi furtuna trasiu in scena, unu nicu, nicu; ca cantava ‘nsicilianu e abballava ccù ‘na jamma tisa. Aveva ‘na giachettina a quadretti: ‘na cajella cù du’ mazzi d’arreri e a taddarita (farfalla o papillon); ‘na parrucca janca ccù tuppu (nodo di capelli sulla nuca) a trizza (capelli intrecciati); n’occhiu chiusu e ‘na jamma sciancata ... era Peppinninu, ‘u scuderi di Ollando.

Ah! Quantu arridiu Turidduzzu quannu cascau di l’arvulu unni era abbrancicatu ppi manciarisi ‘i minnicucca (piccoli frutti neri molto gustosi) e quannu pigghiau a pirati ‘u giganti “Fallabbacchiu”, ca cummatteva ccu Ollannu.

Ddà parrata siciliana ... ddì muttetti ... ficiru di Famiglio-Peppinninu unu de’ personaggi cchiù amati di Turidduzzu, c’aspittava l’ura e ‘u mumentu ca Peppinninu traseva p’arrialarici ‘na risata.

Jennu a l’opira sira ppi sira, cu so’ frati, Turidduzzu attaccau affizzioni a tanti pirsunaggi di l’opira: Orlando ccù la sò spata

“Trullintana” e a fascia di ginirali; Olivero ccù ‘i raggi di suli ‘ntò

scudo e ni l’elmu; Bradamanti vistuta di rosella ccu l’armatura a squami di pisci.

Ma quannu c’era Rinardu,

allura si sistimava ppi bonu ‘ntò vancu (banco di legno) pirchì ‘nfervuri intrepidu ci tuppuliava ‘ntò pettu. Fra tutti ‘i paladini, ‘u

ricanusceva subbitu! Prima ancora di trasiri ‘ntà scena.

Pirchì appizzatu ‘ntà quinta (tavola rettangolare che serviva da quinta di combattimento) c’intravideva

‘npezzu di mantellu verdi e ‘u scudu ccu liuni.

Stu pupu era ‘u sò idulu, ‘u sò eroi. Tutti ‘i carusi vulevanu beni a Rinaldu! Era comu ‘n frati cchiù granni! Nuddu ‘a faceva franca, speci si faceva ‘na superchiaria a nautru cchiù debbuli. Rinardu ccu la sò spata “Fusberta” ni faceva giustizia.

Ma ‘u miraculu sbalorditivu fù, ca ddu picciriddu, di appena tri annuzzi, arristau talmenti affascinatu di ddù munnu fantasticu ca stampava ‘ntà la sò menti tuttu chiddu ca vireva e sinteva di ddi vanchi.

Ddi pochi voti ca non jeva o’ teatrinu, sinteva da sò casa ‘a vuci dò parraturi e ci diceva ‘a sò mamma:

- Stà parrannu Orlannu ... ora Ferraù ... ora Rinaldo!

Canusceva di tutti ‘u tonu da parrata, l’aveva ddà, vicinu, divisu sulu di ‘na pareti ddi madduni.

So’ frati, ‘n jornu, quannu turnò da scola, fici amicizia chi figghi di Don Miliu, ‘u puparu, e ccu stà scusa ci ficiru viriri ‘i pupi.

Nucciddu si purtau macari a Turidduzzu e acchianaru ‘ntò palcuscenicu.

Chi granni gioia ... vidiri tutti ddi eroi ammirati a sira prima e mai visti di vicinu.

Eranu ddà i paladini, misi in fila, attaccati a tanti travi di lignu ... cu l’armaturi ca mannaunu riflessi d’argentu. Mentri ‘ntrà

l’autru latu, c’eranu ‘i pupi saracini ca menzaluna e ‘u turbanti ‘ntà testa e tineunu ‘ntò pugnu ‘a scimitarra, ccu certi baffi a calari c’arrivavunu suttu ‘u vavvarozzu (mento). Purtaunu pantaluni ‘a zuala (zuava) e ‘u giacchittuni.

’Nfilaru ‘na purticedda, e traseru ‘ntà nà stanza-’ncruru (con le pareti di mattoni a crudo) unni supra ‘u dammusu (antico tetto fatto di canne e calce) di cannizzu (canne) c’erunu attaccati tanti testi di pupi di svariati maneri: cu l’elmu, senza, di giovanetti, di vecchi ca varva ianca, testi di fimmini. Certuni eranu cchiù granni, chiddi de’ giganti: facci larii chi denti di fora; autri rapeunu e chiudevanu l’occhi e ‘a ucca. Fasciuni di scinari stavunu sistimati supra ‘narmadiu senza spurtelli e d’intra c’erunu i casci di ramu chini di curazzi; spati; elmi; farincini e scudi di tante maneri travagghiati. ‘Ntà ‘na menza pareti a soppalcu, cu ‘na scala di lignu, si videvunu cavaddi, liuni, draghi, serpenti, ancili, diavuli e ‘na pila di cartelli ca tuccavunu i canali. Paggi di fimmina senza armaturi, contadini, paggetti cu birritti di piuma, suvrani, ‘mperaturi, cristiani e pagani, erunu misi nà pareti di facci.

Oh! quanta cuntintizza a vidiri tutti ddi belli cosi.

Turidduzzu i taliava unu ppi unu, ora jennu di cà, ora di ddà. ‘U tempu pari ca non c’iabbastava, tantu erunu i surpresi di ddù postu.

Unu de’ carusi s’intisi chiamari: ... “Angilu ... Angilu!”. Era Don Miliu misu ‘ntò sgabbuzzinu, sutta ‘u tiatru, ca chiamava a unu de’ sò figghi mentri ca travagghiava supra ‘npupu appizzatu ‘ntà ganciu di ferru, cu ‘na catina ca pinneva dò dammusu.

Angilu, ci iu e tutti c’iappizzaru d’appressu.

- Grapi ‘u stipettu (armadietto, stipetto) unni ci sunnu i culuri, - ci rissi a so’ figghiu, - e pottimi ‘a lannuzza (barattolo di latta) cu culuri ‘ncarni (colore carne).

Subbitu ddu carusu partiu di cussa dabbana. Don Miliu aveva ‘u mantali (grembiule) e l’ucchiali. I carusi, fremmi, si misunu ‘a taliari ‘nsilenziu. Quannu turnau Angilu, iddu abbagnau (intinse) ‘u pinnellu ‘ntà

lannuzza e u passau ‘ntà facci di ddu pupu ca era sculuruta. Dopu na n’autra lannuzza, unni c’era ‘u culuri niuru, c’iarrituccò i baffi e ‘u pizzettu.

Nucciddu addumannau a sò frati cchiù granni, a Mariddu, cu era ddu pupu ca stava preparannu sò patri, pirchì si videvunu pusati ‘nterra, l’armi, tutti ianchi cu ‘na granni stidda ‘ntà l’elmu, ‘ntà curazza e ‘ntò scudu.

Don Miliu l’abbissava in manera tali, ca ddù pupu s’avia a spaccari a metà cu ‘ncorpu di spata di Orlandu ...

Pirchì ‘ntà storia, Orlando, divide in due a Don Chiaro, accussì si chiamava ddu pupu ca si priparava a moriri. Don Miliu, ad arti, junciu ‘u bustu spaccatu

‘ndue e ‘u fici sanu. Dopu, c’infilau ‘a curazza cu schinali tinuta di quattru tiranti di tila, attaccati cù ‘nspilluni (grossa spilla da balia) a un filu di spagu, ca tiratu ò mumentu giustu, ci faceva cascari l’armi e ‘u bustu si rapeva p’ansinu ò ciancu. Don Miliu era pacinziusu e sapeva unni mettiri ‘i manu.

Turidduzzu taliava e ‘mprissionava tuttu d’intra la sò menti.

’A sira ci fù la riprova di chiddu c’avevunu vistu prima, arreri ‘u tiatru.

Quannu Orlandu cu la spata Durlintana a li manu, ci dissi a Don Chiaru:

- Don Chiaro ... Don Chiaro ... ti renti?

- No! -

- Ti renti, Don Chiaro?

- No, mai ...

- Eh! ppi l’anima santa di mio padre Milone ... Don Chiaro ... “il sole tramonta, la luna apparisce e Don Chiaro finisce” ...

Così Orlando spacca in due a Don Chiaro. L’azione fu accussì rapida ca fici macari ‘mprissioni! Du iancu ddà pitturina in cuntrastu cu culuri russu sangue; cu ddà cascata di l’armi e du pupu ca si jetta ‘nterra a ddù trimentu colpu, fici emozionari a tutti.

Turidduzzu non potti dommiri ‘a sira quannu si cuccau. Aveva ancora davanti a l’occhi, dda visioni drammatica di ddà scena.

Ci nni foru tanti e tanti recite ‘ntà ddu ‘mmernu, ca arristaru memorabbuli: la pazzia di Orlando, la morte di Ruggero e alla fini, la valli di Roncisvalli, unni morunu tutti ‘i paladini compresu Orlannu. Sulu Rinaldu potti scampari a ddà carnificina. Pirchì non pò moriri mai ‘a cuscenza dò populu.

Pareva ca ddu munnu ‘ncantatu non avissi mai fini. Ma pò, o’ finiri di ddà primavera adurusa, Don Miliu si nni iu, ccu tutta ‘a sò famigghia, puttannisi macari ‘i pupi.

’U mari pigghiava riflessi di virdi smeraldu e Turidduzzu turnau a ghiucari ‘ntà spiaggia, assicutannu ‘i pesciolini ca traseunu ne rigagnoli d’acqua ca risacca faceva.

Ma ‘ntò sò cori c’iarristò ‘na fiamma ca non si potti mai astutari (spegnere) e ancora oggi resta sempri addumata (accesa).

|

|

PAGINA 9

|

RUBRICA: LETTERATURA E PUPI SICILIANI (1)

Henry Festing Jones,

un letterato inglese

innamorato dei pupi siciliani

Lo scrittore

inglese Samuel Butler

(1835-1902) è conosciuto come autore del famoso

Erewhon del 1872 (anagramma

di no where, in nessun luogo),

descrizione romanzata di

un luogo immaginario. Butler

viaggiò molto anche in Italia. Lasciò un diario di viaggi e descrizioni in Alpi e Santuari del Piemonte e del Canton Ticino del 1881.

Fu Samuel Butler che convinse Henry Festing Jones a venire in Sicilia per collaborare alle ricerche di

un libro che stava scrivendo. Il libro di Butler, pubblicato con il titolo “The Authoress of the Odyssey” (1), avanzò una straordinaria

ipotesi: a scrivere l’Odissea era stata una poetessa siciliana di Trapani (2). Di conseguenza, i luoghi descritti nel poema Omerico

erano stati modellati sulle coste frastagliate del Trapanese.

Per aiutare l’amico e maestro, Jones

si impegnò

in ricerche in biblioteche, interviste e persino in sopralluoghi topografici.

Alla morte di Butler, Jones ne scrisse la biografia per la quale è noto (Samuel Butler, Author of Erewhon, a Memoir - 1919), mentre il resto della sua produzione è passato inosservato e caduto nel dimenticatoio.

Eppure, questo inglese colto, dedicò tre libri alla Sicilia:

Diversions in Sicily (1909); Castellinaria, and Other Sicilian Diversions (1911); Mont Eryx, and Other Diversions of Travel (1921) frutto di lunghi soggiorni specialmente a Palermo, Trapani e Catania. Non un semplice viaggiatore come tanti, dunque, ma un attento osservatore della vita Siciliana, delle manifestazioni religiose, delle interminabili “processioni” e del mondo meraviglioso e incantato dell’opera dei pupi.

Diversions in Sicily, è un libro ricchissimo di informazioni sui pupi, sulla loro conformazione, sulle loro dimensioni, sul loro movimento; sui teatri e il loro pubblico; sui pupari, sui manovratori, sui parlatori.

Purtroppo è ancora pochissimo conosciuto. Ci piace riproporlo, a cento anni esatti dalla sua prima pubblicazione, con queste note necessariamente brevi

ma che riassumono e testimoniano l’enorme tesoro culturale contenuto nel testo.

Nel capitolo quinto Jones annota:

I Siciliani colti non hanno un’alta opinione delle marionette; è difficile incitarli a parlare sul questo soggetto. Affermano che le marionette sono state fatte per le classi umili e le accusano di essere la causa delle molte dispute che si leggono nei giornali. Le persone, infatti, si lascerebbero affascinare dalle gesta eroiche dello spettacolo, al quale assistono sera dopo sera, finendo con l’imitare, nella vita privata,

l’atteggiamento cavalleresco dei guerrieri che vedono combattere nei teatrini.

E così quello che inizia come un ricordo allegro di qualcosa visto nello spettacolo della sera prima, si trasforma in un’imitazione troppo accurata di uno dei combattimenti e si conclude tragicamente ...

Lo stesso accade, come scrivono i giornali inglesi,

con i ragazzi che si trasformano in hooligans a causa di letture di libri scadenti.

A Palermo tentò invano di trovare qualcuno che lo accompagnasse ad una rappresentazione di pupi.

Sembrò che tutto cospirasse contro questo mio desiderio ...

... quello che desideravo divenne semplicemente impossibile.

Fu Catania a dargli questa possibilità

(Catania provided what I wanted).

A Catania incontrò un professore che si interessava di folklore. Il professore rise delle difficoltà e dei timori di Jones

proponendogli di accompagnarlo.

Annota Jones:

Il teatro era strapieno,

(soprattutto della classe che si chiama dei facchini, portieri, vetturini. commessi, lustrascarpe, acquaioli, etc.).

Alcuni ragazzi stavano perfino sul palcoscenico come si usava ai tempi di Shakespeare.

(There were four boys sitting on the stage, two at each side of the curtain, as they used to sit in Shakespeare’s theatre).

Si apre il sipario.

La rappresentazione alla quale Jones assiste è Michele e la principessa di Biserta.

Appare un cavaliere con l’armatura ...

Jones resta sorpreso dalle dimensione dei pupi, credendo che le marionette fossero sempre piccole. Poi confronta i pupi

con le persone del pubblico e con i ragazzi seduti ai lati del palcoscenico e comprende le loro reali dimensioni.

Ecco come Jones descrive,

con maestria e potenza narrativa, il duello tra Michele e il gigante sulla spiaggia:

Il gigante offese Michele e il cavaliere estrasse la sua spada e lo sfidò a duello.

Seguì una battaglia terribile nella quale

si perse ogni realismo.

I combattenti si sollevavano talmente dal suolo che la testa di Michele e le spalle del gigante sfioravano le nuvole.

Poi i duellanti ricadevano sferragliando a due o tre piedi di distanza

dal luogo dove avevano cominciato il salto.

Le loro spade cozzavano rumorosamente

contro le armature e gli scudi, dimostrando che erano fatte di vero metallo e non di latta.

Rotearono sul palcoscenico più e più volte ... fino a quando Michele assestò un colpo decisivo e il gigante cadde

sulla sabbia, morto, con un tonfo che

fece tremare la costa, le isole,

increspò il cielo ...

A Trapani, Jones, grazie all’interessamento di un amico, riesce a vedere da vicino i pupi prima di una rappresentazione. Li descrive minuziosamente.

Ferraù era fatto di legno con giunture snodabili.

Un’asta di ferro traversava la sua testa ed era agganciata ad un anello dietro la nuca. Un’altra asta era assicurata al suo polso destro. C’erano tre fili, uno per la mano sinistra che reggeva lo scudo, uno per alzare la visiera, uno per permettergli di sguainare la spada.

Ammirato dalla perfezione del pupo dichiara: I should have liked to buy him and bring him to London with me; he would be an ornament to any house. (Mi sarebbe piaciuto comprarlo e portarlo a Londra; non avrebbe sfigurato in nessuna casa).

E quando gli vengono, poi, mostrati gli altri pupi, Jones, con estremo senso di rispetto scrive venni presentato ai pupi

(I was next introduced to Galafrone, the father of Angelica, who also wore a crown, and to two valorous knights, Sacripante, King of the Circassians, and the Duca d’Avilla).

Lui stesso confessa di aver avuto, da bambino, un teatrino nel quale rappresentava Il mugnaio e i suoi uomini.

(I had a toy theatre of my own once and used to do The Miller and His Men).

A Palermo gli spiegano la storia dei Paladini e come viene rappresentata:

C’è prima una introduzione che comincia con la

conversione dell’Imperatore Costantino, e poi prosegue rapidamente attraverso suo figlio Fiovo e i suoi discendenti, fino ad arrivare a Pipino Re di Francia e padre di Carlo Magno. Dura circa un mese e è seguita da

I. La Storia dei Paladini di Francia con Carlo Magno, Orlando, Rinaldo, Gano di Magonza e molti altri. Questa rappresentazione dura approssimativamente sei mesi e si conclude con la sconfitta e la morte di Orlando e i paladini a Roncisvalle. È seguita da

II. La Storia dei Figli dei Paladini, Palmerino d’Oliva, Tarquasso, Scolimmaro e le crociate. Questa rappresentazione dura approssimativamente tre mesi e è seguita da

III. La Storia di Balocco con i coraggiosi Paladini Trufaldino, Nitto, Vanni Caccas, Pietro Fazio, Mimico Alicata e il gigante Surchianespole. Questa rappresentazione dura approssimativamente sei mesi, ed è seguita da

IV. La Storia di Michele, Imperatore del Belgio, contro i saraceni. Questa rappresentazione dura approssimativamente tre mesi e si conclude con la morte di Guido Santo.

Per chi ancora crede che l’opera dei pupi sia riservata ai soli paladini di Francia, ecco quello che scrive ancora Jones:

Questi cicli di rappresentazioni, della durata di circa un anno e mezzo,

vengono inframmezzati da altre storie, ognuna delle quali dura due o tre giorni.

A Natale si rappresenta, così, la Natività, a Pasqua la Passione, a ferragosto la storia di San Giovanni Battista; l’undici di maggio, giorno in cui Garibaldi sbarcò a Marsala, vengono rappresentati gli episodi siciliani della sua vita;

per l’anniversario della cattura del famoso brigante Musolino si rappresenta la sua vita; viene proposta anche l’esecuzione di Anna Bonanno, l’avvelenatrice, detta la Vecchia dell’aceto.

Qualche volta mettono in scena anche spettacoli di music-hall. Ho avuto la fortuna di vederne uno intitolato Piccola serata ballabile che comprendeva:

1. Paso a due eseguito da due ballerini francesi, Miss Ella e Monsieur Cangiù.

2. Danza del Gran Turco, fumatore di pipa.

3. L’ubriaco, Scena buffa.

Jones, venuto in Sicilia per inseguire un sogno,

una misteriosa e anonima poetessa di versi incantatori,

scoprì un diverso intreccio di gesta antiche, un’arte e un teatro popolare,

un’armonia insuperata di espressione poetica,

di potenza teatrale, di raffinato artigianato artistico. (3)

Carmelo Coco

Note:

1) Lo stesso Jones, per volontà testamentaria di Butler, consegnò il manoscritto originale del libro alla città di Trapani. Oggi è conservato presso la biblioteca Fardelliana.

2) Questa ipotesi è stata ripresa dallo studioso trapanese

Vincenzo Barrabini nel libro “L’Odissea a Trapani. Avvio dello studio ex novo del poema omerico visto nel suo vero ambiente”, Di Girolamo - 2005.

3) Il 18 maggio del 2001 l’Unesco ha riconosciuto l’Opera dei Pupi come Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità.

[Articolo pubblicato sulla rivista “L’Elefantino” del 2011]

|

Intervista al puparo Salvatore Mangano

Domanda: Signor Mangano, perché ha chiamato “Il Paladino” la sua compagnia?

Risposta: Ho voluto mettere questo nome perché credo di interpretare meglio lo “spirito paladino” che anima la nostra compagnia.

Domanda: Com’è nata in lei la passione per l’arte puparesca?

Risposta: Sin da bambino! Sono nato a Giardini Naxos e accanto a casa mia sorgeva un teatrino dell’opera.

La sera mio fratello maggiore mi portava a vedere lo spettacolo. I pupi mi affascinarono a tal punto che mio fratello, per accontentarmi, dovette fabbricare dei piccoli pupi di latta con le teste di creta, con i quali già tentavo di fare alcuni spettacolini.

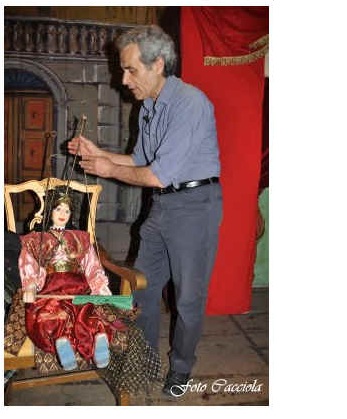

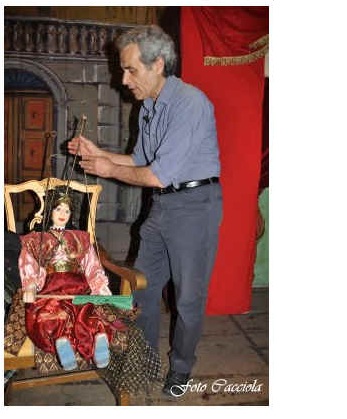

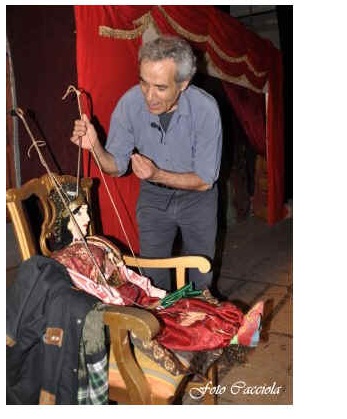

Domanda: Esiste un legame tra il pupo ed il puparo?

Risposta: Sicuro che esiste. Diciamo che l’uno non può fare a meno dell’altro.

Di solito è il puparo che costruisce i pupi; li vede pian piano nascere sotto le sue mani e, quando li ha ultimati, li guarda con gli occhi di un padre.

Domanda: Che tipo di materiale si usa per la loro costruzione?

Risposta: L’ottone, il rame o l’alpacca per le armature; il legno, meglio se di faggio, per le teste, i busti e le gambe; il velluto e il raso per il vestiario. Naturalmente il ferro per le aste e le spade.

Domanda: I pupi li costruisce lei o delega altri per tale compito?

Risposta: Tutti i miei pupi sono nati in questo laboratorio di San Pietro Clarenza. Li ho costruiti da me, come ho realizzato anche scene e

cartelli.

Domanda: Quindi è in grado di produrre tutto il necessario per il corredo di quest’arte?

Risposta: Sì! Sono in grado di realizzare tutto quello che l’arte impone, sia nella fase costruttiva che nella messa in scena.

Domanda: Chi sono stati i suoi maestri?

Risposta: Guardi, questa non è un’arte che s’impara, ma si “ruba”, come dicevano i vecchi pupari. Naturalmente, frequentando i teatri a Catania e a Misterbianco, andando a trovare i pupari nelle loro botteghe, a poco a poco

ho potuto fare sempre più esperienza, tanto da avere le necessarie cognizioni dell’arte.

Cito i pupari e i teatrini che frequentai:

Turi Faro, detto “U Lumaru”, così chiamato perché vendeva lumi quando non faceva l’opera. Aveva il teatro in via Carlo Forlanini (a “vanedda cucchiara” in dialetto catanese); Nino Insanguine, che aveva il teatro in via Spadaro Grassi e in via Tipografo; il teatro dei fratelli Laudani in via Plaja;

il “Teatro Stella” (in via Piombai) di Don Sebastiano Russo detto “U Cassinaru”, nonno di Ciccino Sineri, grande artista catanese;

Don Biagio Mirabella che aveva il teatro a San Cristoforo in via Abate Ferrara (tuttora esistente ma fatiscente);

i Chiesa al Borgo (via Canfora) e a Misterbianco nel caseggiato “Duscio”;

i fratelli Napoli, Pippo e Natale,

a Cibali e in via Consolazione al Borgo.

I “Parlatori” Mannino e Biagio Sgroi del teatro dei “Fratelli Napoli”, durante gli anni 1950 e 60 sono stati i miei maestri

ispiratori nel dare la voce ai pupi.

Domanda: Fra tutti i personaggi interpretati qual è quello a cui è legato di più e perché?

Risposta: Dovrei rispondere: Orlando; sì, perché è il primo paladino di Carlo, il più forte ed è un uomo serio ...

Ma nel mio intimo preferisco Rinaldo, per il suo modo di fare, intelligente, scaltro, ribelle e sensibile al fascino femminile.

Ma soprattutto perché è un uomo libero, non imbavagliato dal sistema, come lo è Orlando. Il pubblico lo ama molto!

Domanda: Lei ha accennato al “sistema”. Forse si riferiva al “Potere costituito”? Quindi a coloro che comandano?

Risposta: Certamente sì! Rinaldo va contro Carlo Magno e Gano di Magonza,

che rappresentano il governo di Francia, non per spirito sovversivo, bensì per combattere le ingiustizie che questi fanno a danno del popolo.

Domanda: Una sorta di Robin Hood ...

Risposta: Sì, se vogliamo. La storia si impernia su Rinaldo e Gano il traditore,

due personaggi contrastanti: uno positivo e l’altro negativo; ma, come diceva un vecchio puparo di Catania, Turi Laudani, chiamato anche “Scappa pulita” per la sua eleganza nel vestire, Rinaldo e Gano sono i “vusca pani di l’opira”, coloro, cioè, che attirano il pubblico nel teatrino.

Domanda: Tutti sanno chi è Gano di Magonza nell’opera dei pupi, vero?

Risposta: Quando si vuole indicare un uomo malvagio e infame, da noi, si usa il paragone con Gano che calza a pennello. Gano è maestro del doppio gioco, teme Rinaldo e lo vuole morto, perché Rinaldo è l’unico che riesce a smascherarlo. E’ Gano che fa morire Orlando e i paladini a Roncisvalle, tranne Rinaldo, però.

Domanda: E di Carlo Magno cosa mi dice?

Risposta: Guardi, Carlo Magno, nell’opera, è un incapace, uno che si fa “menare per il naso” da suo cognato Gano (cognato di Carlo perché ha sposato la sorella Berta, vedova di Milone, padre di Orlando), che lo manovra a suo piacimento a danno degli stessi paladini; ha l’aspetto forte, ma è debole dentro e senza personalità.

Domanda: Comincio a capire perché l’opera non è fine a se stessa, ma una cosa seria, altamente formativa.

Risposta: Posso dire che lo è sempre stata, sin da quando cominciò a mostrarsi al pubblico “minuto”, quello, per intenderci, dei ceti più bassi, nel 1861, a Catania. Da allora ad oggi non ha smesso di portare alti quei valori di solidarietà, di giustizia, di libertà e di riscatto. A questi valori tendeva il pubblico di allora attraverso gli eroi dell’opera dei pupi. Un po’ meno quello di oggi.

Domanda: A proposito ... che tipo di pubblico seguiva l’opera e che cosa è cambiato oggi?

Risposta: Dalla seconda metà dell’800 fino agli anni cinquanta del ‘900, a cui seguì il declino dell’Opera dei Pupi, il pubblico era composto da un ceto medio-basso, costituito da operai ed artigiani, pescatori e contadini, che trovavano nell’opera l’unico svago dopo una giornata di lavoro. I teatri erano tanti a Catania, all’incirca venti, dislocati nei vari quartieri della città. Dopo, anche se fece capolino il “cinema”, i “malazzeni dell’opera” erano sempre pieni. Oggi il pubblico è eterogeneo e lo si può chiamare “occasionale”; viene a vedere i “pupi” nelle sagre e nelle manifestazioni estive. Ma, in questi casi, si tratta solo di una “serata”, la più importante come La sfida di Orlando e Don Chiaro, La pazzia di Orlando, oppure La rotta di Roncisvalle; non è più come prima (anni 1900-1950), quando le rappresentazioni iniziavano a settembre e finivano a giugno, totalizzando più di duecento serate continuative.

Domanda: Ma lei possiede un tale bagaglio di “pupi” da poter affrontare le serate di un tempo?

Risposta: Certo che ce l’ho! Ho un “Mestiere” completo di pupi. Più di cento fra “pagani e cristiani”. Con scene tali da rappresentare un’intera storia di Orlando, dall’inizio alla fine.

Domanda: Ma nell’opera si rappresenta solo la storia di Orlando o vi sono altre storie che i pupari hanno trattato?

Risposta: Vi sono altre storie, ad esempio: L’Erminio della stella d’oro; L’Uzeta catanese; Il Guerin meschino; Il Guido Santo; Guido di Santa croce; La storia dei crociati; La storia Greca; Trabazio; Il Buovo D’antona; Il Cloroando Fedele; Fiorvanti e Rizzieri; fra le storie sacre La storia di santa Genoeffa; La passione di Cristo; La nascita del bambin Gesù; etc., etc. Naturalmente, quella di “Orlando” era la più rappresentata. Noi siamo in grado di fare tutte le storie menzionate. Peccato che non si può più.

Domanda: Perché?

Risposta: Perché non vi è più un teatro fisso. Ma forse la verità è che l’Opera dei Pupi non interessa a chi di competenza, mentre è sempre amata dal pubblico.

Domanda: Chi l’aiuta in questa impresa?

Risposta: Lei non ci crederà, ma i miei tre figli maschi, in età adolescenziale mi aiutavano e conoscevano bene l’arte. Appena giovanotti hanno avuto altri interessi. Devo dire che quando abbiamo qualche spettacolo, a volte mi aiutano a montare il teatro, portare i pupi e le scene. Altrimenti mi avvalgo dei componenti della mia compagnia. Circa sette persone fra “Manianti” e addetti alle luci e suoni.

Domanda: E’ un’arte destinata a scomparire?

Risposta: Andando di questo passo, sì! Veda, io credo che non si faccia abbastanza per questo patrimonio culturale che ci appartiene. Non vi è abbastanza aiuto da parte delle Istituzioni che sembrano sensibili a collaborare, ma poi, al concreto, si dileguano, lasciando l’opera dei pupi al suo destino. Tocca a noi, in quanto operatori del settore, mantenerla viva, a costo di sacrifici economici e di tempo libero. Ma il timore più grande è che dopo di noi non vi sarà ricambio generazionale. Non vi sono scuole dove poter tramandare tale sublime passione per un’arte che potrebbe creare anche sbocchi lavorativi. Al momento ho solo perplessità. Ma questo bene collettivo deve essere mantenuto.

Domanda: Grazie per l’intervista.

Risposta: Spero che le dichiarazioni fatte portino un contributo alla continuità di questa antica e preziosa tradizione, completa rappresentazione dello spirito siciliano.

|

|

PAGINA 10

|

Copyright 2011-2022. Il Paladino - Tutti i diritti riservati.

Ritorna alla Home Page “Il Paladino”

|